同明(míng)朝的財稅(shuì)政(zhèng)策相比,二百多年來明朝社會經濟是有長(zhǎng)足發展的。從明初建國時使用銅錢交易,到明朝中後期(qī)使用銀兩作為主要貨幣,明朝的(de)貨幣政策一共經曆(lì)了銅錢——寶鈔(紙幣)——銅錢——白銀四個階段。明朝初(chū)年,朱(zhū)元璋下(xià)令鑄(zhù)造“眾如其文”的洪武(wǔ)通寶。洪武通寶分四等(四種麵額),分別是(shì)1錢(qián)、2錢(qián)、3錢、5錢和1兩,銅錢的實(shí)際重量也是1錢、2錢、3錢、5錢和1兩,這就是“重如其文”。用現代經濟學的話講,重如其文的銅幣含金量高,是良幣。足值穩定的金屬貨幣往往會成為社會經濟的催化劑。但是明朝卻是一個乏銅的時代,銅錢的供應根本滿足不了經濟(jì)發展的需要。經濟活躍,錢不夠(gòu)用,放(fàng)到現在就是通貨緊縮。同時銅錢的重量大,體積大,大額交易(yì)、遠程攜帶十分不便。這兩個問題阻(zǔ)礙市場交易,明朝人怎麽辦呢?明朝人的選擇是使(shǐ)用元朝遺留下來的(de)紙幣——交鈔。

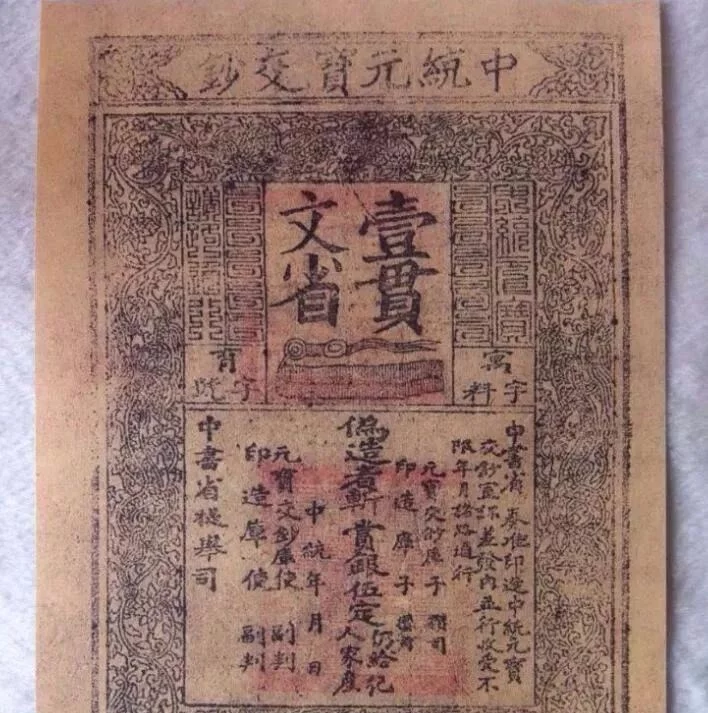

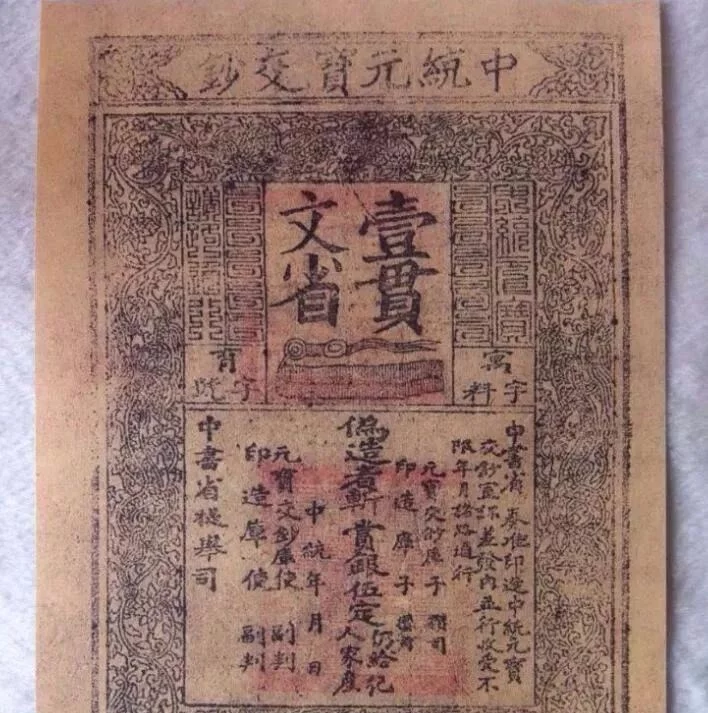

上圖_ 中(zhōng)統元寶交鈔雖然元朝國祚短,但其(qí)紙幣政策卻穩定而全麵,交鈔的價(jià)值一直的社會接受範(fàn)圍內浮動。在巨大的慣性下,明(míng)初百姓使用交鈔交易自然而然。但是作為損耗品,交鈔總量伴隨著時間下跌(diē)。同時朱元璋也意識到百姓使用前朝紙幣(bì)有損大明尊嚴。洪武八年三月,朱元璋下令印製大明(míng)朝自己的(de)紙幣:大明寶鈔。大明寶鈔用桑樹皮印(yìn)製,分為一百文、二百文、三百文、四百文、五百文和一貫六等,分別等同於銅錢一百文、二百文、三百文、四(sì)百文、五百文和一千文。由於明朝寶鈔沒有保證金(jīn)製(zhì)度,不能兌現金屬貨幣,所以從開始發行(háng)就麵臨著貶值風險。實際情況也同現代經(jīng)濟理論預測一樣,寶鈔發行之後價值一(yī)路(lù)下跌。洪武年間,一石米合寶鈔一貫,到(dào)了永樂年間,一石米竟合寶鈔一百貫,足足貶值了(le)一百倍。

上圖_ 大(dà)明寶鈔,明朝官方(fāng)發行的唯一紙幣我們知道,貨幣的職能之一就是作為財(cái)富的貯藏手段。寶鈔價格(gé)一路(lù)下跌,昨天能(néng)買一鬥米的寶鈔明天連吃頓飯都不夠,老百姓當然不願意用。為了維持大明(míng)寶(bǎo)鈔的貨幣地(dì)位,朱元璋下令禁止民間流通銅幣和銀兩。這種明顯違反社會運(yùn)行(háng)規律的政策當然無法(fǎ)施行,民間交易要麽以物易物,要麽以絲絹為等價物,要麽就(jiù)是偷偷用銅、銀進(jìn)行。沒有現代經(jīng)濟學理論做支撐,明(míng)朝根本就沒(méi)辦法修複寶鈔政策的種(zhǒng)種缺陷。正統年間英宗正式解除了形同虛設的銅、銀禁令,寶鈔退出貨幣舞台。實際上,無論是元朝的交鈔還是宋朝的交子,都比大明寶(bǎo)鈔成功。但是明朝人在傳統文化的浸潤下,癡(chī)迷於同(tóng)天理和人欲作鬥爭,遇到問題不(bú)找政(zhèng)策原因,就認(rèn)為人的信仰不足。這種(zhǒng)思維模式沒(méi)法探尋社會運(yùn)行的抽象規(guī)律,找不到宋元紙幣的成功內因。沒有寶鈔的明朝經濟成了銅錢和(hé)白銀的二重奏,小額交易用銅錢、大額交易(yì)用白銀成了明朝政府(fǔ)和民間的共識。

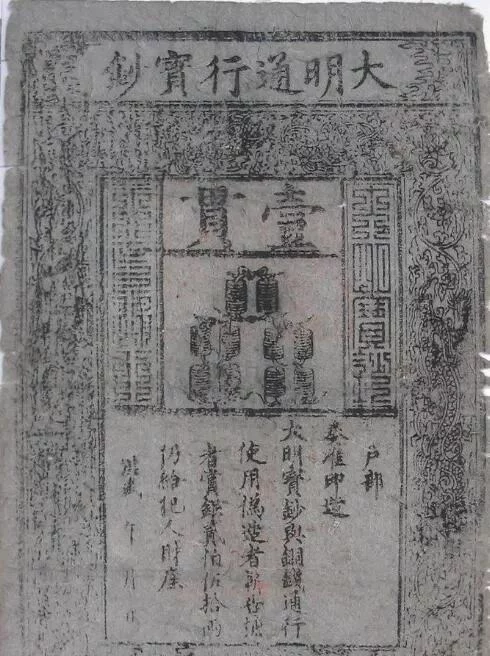

上圖_ 明朝末的銀錠相對(duì)於經濟的自然發展(zhǎn),明朝廷的稅收政策(cè)卻格(gé)外保守。從始(shǐ)至終,明朝的稅(shuì)收政策都是(shì)以朱元璋製定的實物稅收為藍本。如果施行貨幣稅收,百姓就要在稅收時節紮堆出售糧食,糧(liáng)食價格(gé)也會隨(suí)之大(dà)幅度下跌。若以實物論,就無(wú)需顧慮糧價波動(dòng)帶來(lái)的煩惱。同時,朝廷征來的稅收終歸要換做實物,農民賣糧繳稅(shuì)、朝廷花錢購買實物,兩次商品交(jiāo)換能給商人帶來巨(jù)大的經濟利潤,同時也隱藏了官(guān)吏從中貪(tān)墨的隱患。在朱元璋的邏輯中,兩次(cì)交易完全多此一舉,直接征收實物才能最大限度的避免中間商(shāng)賺差(chà)價。可社會的發展並不能被某個(gè)人決定,就像強製(zhì)力無法維持大明(míng)寶鈔的貨幣地位一樣(yàng),明朝中期的商品化浪潮襲來時(shí),明朝廷隻能與(yǔ)時俱進。同樣(yàng)是取消銅銀禁令的正統年間,南直隸、浙江(jiāng)、江西、湖廣等地,共(gòng)計四百多萬石的秋米折銀征收。折銀也叫折色,稅收標準依然(rán)以實物計量,叫做正色或本色,換算成的白銀被稱作折銀或折色。由於明朝經濟政策過於保守,並沒有在適當的時機引(yǐn)進銀(yín)幣。各地征收的稅銀都是散碎銀兩,成色也不一而足。為了能夠順利上繳中央,各地都會將收來的(de)銀兩重鑄,重鑄的銀兩由於(yú)體積大,成色好,上麵布滿金屬花紋,這種(zhǒng)經過政府重鑄的銀元寶就(jiù)是金花(huā)銀,也是各種傳奇小說中常說的(de)官銀。

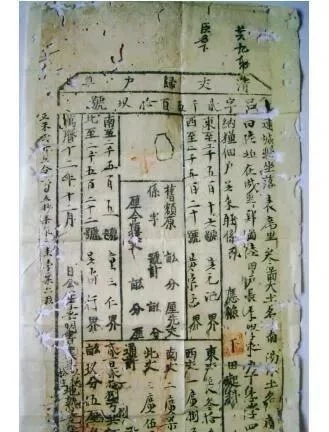

上圖_ 明代(dài)萬曆十二年福(fú)建連城縣的(de)清丈歸戶單,“一條鞭法”稅(shuì)製的實物佐證稅收折銀帶來的巨大便利也是促成萬曆中興(xìng)的(de)因素之一。張居正推行一條鞭法的基礎就是稅收折銀。張居正變法後,僅僅十幾年時間明朝就(jiù)依仗繁榮的白銀經濟積攢(zǎn)了巨大財(cái)富。但令人詫異的是,在(zài)稅收大(dà)規模折(shé)銀的情況下(xià),明朝依舊固執的以(yǐ)實物作(zuò)為(wéi)稅收(shōu)計量單位。官府的賬本(běn)裏,記錄的(de)依然是每家每(měi)戶要收(shōu)多少糧,而不是(shì)多少銀錢。其實站在明朝自耕農的角度看,每次商品交易(yì)都(dōu)會帶來剝削。出售糧(liáng)食(shí)獲得貨幣(bì),使用貨幣購買商品,都意味著商人(rén)從中牟利,如(rú)果越過商人的中間環節,這種(zhǒng)無意義的浪費就能避免。同時,單位麵(miàn)積的土地在正常年景下產量恒定,而糧(liáng)價要受多種因素影響,不斷浮動。以實物做計量單位能夠最大限(xiàn)度避(bì)免糧價浮動帶來的不確定(dìng)性。以(yǐ)實物(wù)充當稅收計量,避免了政府名義上的不義境地,也給自耕農虛幻的滿足感(gǎn)。但微觀角(jiǎo)度對每個人都有利(lì)的政策卻可能有害於整體。實物稅收折銀存在一個(gè)巨大的政策漏洞,這(zhè)個漏洞是其所有優勢都無法彌補的。實(shí)物折銀麵對的首要問題就是折納比例,明朝當然沒(méi)有現代經濟孕育(yù)的期貨交易市場,更沒有各種農(nóng)產品的報價機構,如何確定折納比例,全掌握在衙門(mén)手裏。

上(shàng)圖_ 明朝普通百姓(xìng)的生活場景(jǐng)普遍觀點(diǎn)認為,以(yǐ)農業稅為(wéi)主的明朝財政是僵硬而不具有彈性的,在麵對各種突發事件時所能指望的隻有曆年盈餘(yú)。但實際上,稅收折銀之後朝廷卻可以通過操縱折納比例來獲得微(wēi)弱財政彈性。翻(fān)開《明(míng)史》,米、麥折銀(yín)比例總是低於市場價,這裏麵的差價(jià)自然多落入(rù)了朝廷腰包。同時,堅持以實物作為計量標準還能避免加稅帶來的(de)罵名。但是在明朝的廣袤疆域內(nèi),各地發展又是極不平衡的。長江流(liú)域以南自宋朝起就是中國的糧食產區,古時民諺說:蘇湖熟,天下足。而(ér)黃河以北卻(què)又(yòu)起(qǐ)到(dào)抵擋(dǎng)遊牧民族(zú)的屏障作用(yòng),南方負責(zé)生產,北方負責守(shǒu)禦,一(yī)直是古時中國地緣政治的核心。如何將南方的糧食運往北方,既是經(jīng)濟問題,更(gèng)是政治問題。這(zhè)種用途單一,規模巨大的糧食轉運在當時不(bú)可能依靠市場力量完成。如果在市場(chǎng)無法承擔(dān)南北糧食轉運重任的情況(kuàng)下貿(mào)然終斷實物稅收政策,一定會帶來災難性(xìng)的後果。

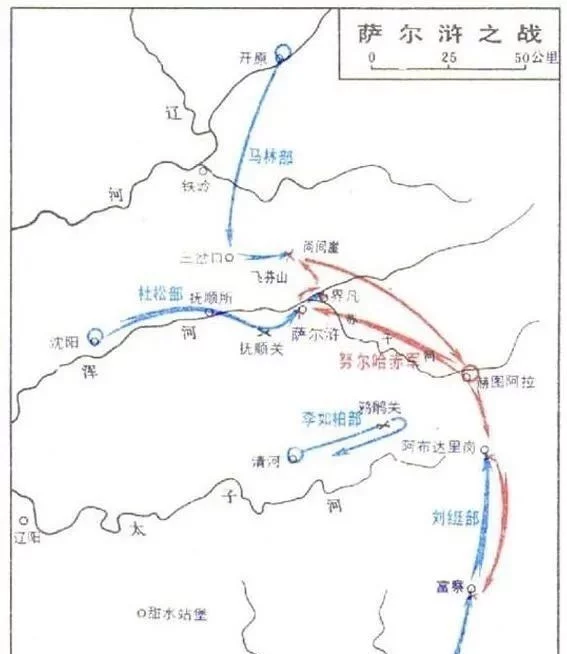

上圖_ 明末遼東(dōng)形勢圖明朝末年的遼東敗局就這種不成熟財政(zhèng)政策(cè)釀成的惡果。從南方將糧食經(jīng)水路、陸路轉運(yùn)到遼東(dōng)成本極高,往往路上消耗占到所(suǒ)運糧食的三分之(zhī)一。《明史》中說: “其輸(shū)邊塞者,糧一石費銀一兩以上,豐年用糧八九石,方易一兩。若絲綿布帛(bó)之輸(shū)京師者,交納之費過於所輸,南方轉漕通州(zhōu)至有三四石致(zhì)一石者。”而稅糧折銀之後,向遼東地區輸送銀(yín)兩,再讓部隊自行解決補(bǔ)給問題,朝廷的壓力就要小(xiǎo)很多(duō)了。可問題是遼東地區根本沒那麽(me)多(duō)糧食(shí)供應部(bù)隊(duì)。朝廷千辛萬苦送(sòng)來南方人的血汗錢,竟然成了失守遼東的催化劑。

欄目導航

內容推薦

更(gèng)多>2020-09-17